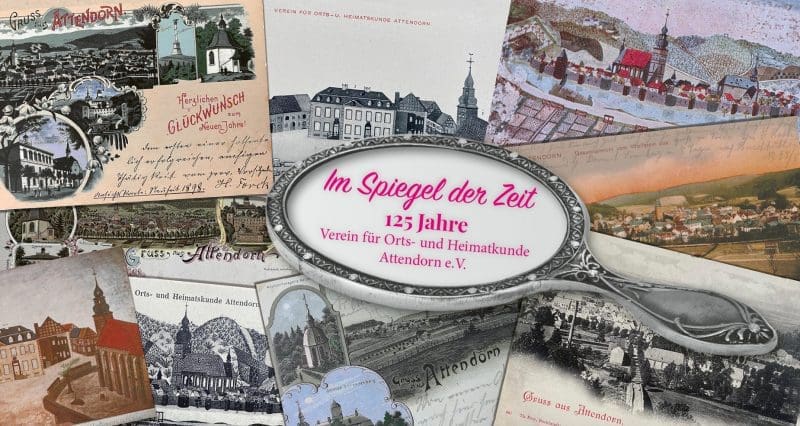

– Eröffnung am 1. Oktober 23 (bis zum 05.11.23)

– 15 Uhr

– Grußworte: Horst Peter Jagusch, stellvertretender Bürgermeister der Hansestadt Attendorn

– Gabriele Schmidt, Vorsitzende Verein für Orts- und Heimatkunde

– Einleitung: Monika Löcken, Museumsleiterin Südsauerlandmuseum

– Musik: Kristi Natalie, Klavier

Das „Sauerländer Volksblatt“ meldete die Gründung des Vereins für Orts- und Heimatkunde Attendorn in seiner Ausgabe vom 05.01.1898. Den Zielen des neuen Vereins entsprechend rief man zu einer Sammlung kulturgeschichtlicher Güter auf. Zusammen getragen wurden damals Funde der frühen Höhlenforschung, volkskundliches und berufsständisches Sachgut sowie kirchliche Kunst. Damit wurde der Grundstock für die heutige Sammlung des Südsauerlandmuseums gelegt.

Der Verein wurde und wird durch breite Schichten der Attendorner Bevölkerung getragen. Neben einer umfangreichen Sammlung historischer Fotos wurde auch eine heimatkundliche Bibliothek und ebensolches Archivgut gesammelt. Der Verein unterhält eine lebendige Vereinskultur mit mehreren Veranstaltungen im Jahr. In der Geschäftsstelle in der Hansastraße 4 treffen sich jeden Montag Vereinsmitglieder und interessierte Attendorner zu Gesprächen und Recherche.

Die Geschichte der Sammlung

Das älteste Museum im Kreis Olpe geht auf die Gründung des damaligen Heimatvereins (heute: Verein für Orts- und Heimatkunde) zurück, der im Jahr 1898 mit großem Erfolg zu einer ersten Sammlungskampagne aufrief. Zusammengetragen wurden damals Funde der frühen Höhlenforschung, volkskundliches und berufsständisches Sachgut sowie kirchliche Kunst.

Rückblickend zeigt sich, dass der Zeitgeist am Ende des Kaiserreiches die Entstehung der Sammlungsidee beflügelte. Man knüpfte hier vor allem an große Ausstellungen an, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert in Münster, Köln und anderen großen Städten der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Aber auch die Publizierung der Bau- und Kunstdenkmäler durch den Provinzkonservator Albert Ludorff oder die Sammelfreude und Kennerschaft des Kölner Domkapitulars Alexander Schnütgen, dessen Vorfahren aus dem Amt Attendorn kamen, weckten das Interesse am Sammeln und Bewahren. Initialzündung für den Sammlungsbeginn war jedoch zweifellos die „Präsentation der regionalen Altertümer“, die bei Gelegenheit der Generalversammlung des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn, zu Olpe am 7. und 8. September 1897 ausgestellt worden sind.

Ein Teil der Exponate dieser Ausstellung bildete den Grundstock der heutigen Museumssammlung. In den ersten 15 Jahren konnten 130 Exponate zusammengetragen werden. Zu diesen ersten Kunstschätzen gehörten unter anderem auch spätmittelalterliche Heiligenfiguren, die aus dem Augustiner Chorherrnstift Ewig stammten. Bereits im Jahre 1909 gelangte diese Sammlung in das alte Rathaus der Stadt Attendorn.

Mit dem Entschluss die Sammlung in das Kreisheimatmuseum zu überführen, wurde die Sammlungstätigkeit unter anderem durch Professor Dr. Paul Pieper, einem der renommiertesten Kunsthistoriker Westfalens und von 1972 bis 1977 Direktor des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster, begleitet und beraten. Maßgeblich beteiligt am Ausbau der Sammlung war weiterhin auch der Attendorner Heimatverein. Durch seine Initiative konnten Grabungsfunde der eisenzeitlichen Burg Borghausen (diverse Bodenfunde 1967,) der Turmburg Berlinghausen (Bodenfunde 1966) oder Lesefunde aus den Ewiger Feldern übernommen werden.

Die Entwicklung der Sammlung war nach 1967 erkennbar von mehreren wissenschaftlichen Projekten bestimmt und natürlich vom Interesse der Museumsleitungen abhängig. So konnten zum Beispiel im Nachgang zur großen Ausstellung „Alte Kunst im kurkölnischen Sauerland“ weitere wertvolle Exponate übernommen werden. In den 1970er- und 1980er-Jahren bewirkten die Ausgrabungen beim Kloster Ewig und an der Pfarrkirche St. Johannes Baptist, dass mittelalterliche und neuzeitliche Fundstücke in das Museum kamen.

Auf Grund der jahrzehntelangen und kontinuierlichen Sammlungstradition besitzt das Museum heute eine ungewöhnlich reiche Sammlung. Als ein Archiv für Sachzeugen ist es zuständig für alle diejenigen Exponate, die nicht in Bibliotheken oder Archive verbracht werden, die aber Quellen- oder Zeugniswert besitzen. Dadurch bewahrt es das durch nichts zu ersetzende authentische Objekt in seiner gesamten Komplexität als Erkenntnisquelle für die Zukunft. Ohne die Sammlung sind auch die beiden anderen Aufgaben, das Forschen und Vermitteln, nicht realisierbar. Die historischen Sachzeugen besitzen unabhängig vom Besucher und der Präsentation im Museum eine eigene Geschichte. Durch sachgerechtes Bewahren und die wissenschaftliche Dokumentation wird es möglich, sie immer wieder unter neuen Fragestellungen zu betrachten. Diese neuen Fragestellungen initiieren häufig die gründliche Auswertung der jeweils relevanten schriftlichen Dokumente.